日本の度量衡制に関する研究は狩谷披斎著『本朝度星権衡致』(東京国立博物館蔵、袋綴、26.8×18.6、、2冊)に詳しい。

そして、古代関東地方の度量衡制に関する論は福田聖氏の研究が重要である。

「閃東地方出土の古代権衡資料」『埼玉県埋蔵文化財調査事業団研究紀要、』171-190頁、1997年

やはり出発点は『延喜式』雑令度十分条の

「権衡。甘四 銖為両。三両為大一両。 十六両為斤。」

であり、雑令度地条の

「凡度地、量銀銅穀者、皆用大。此外。官私悉用小者。」

である。

そもそも大宝令の度量衡は

1、1斤(16 両)

2,1両(24 銖)

3、 銖ーー 大 1 両は小 3 両(唐制)

<参考:「1石=4鈞、1鈞=30斤、1斤=16両。1両=24銖>

であった。福田氏によると

「『拾介抄』の中でも斤目に大小があり、胡粉、白鎮、銅鐵、絲絹江、罷芳には 大目を用い、金銀、水精、貴木、香、金青、緑青、陶砂には小目」を用いたという。」(福田、172頁)

大 1 両は 37.5 g, 小 1 両は 12.5 g である(小泉, 1982)

ところで、中井公氏によると、

「正倉院蔵の有銘銀器、献納宝物帳に重量が記載されている鏡を計量した データ(松嶋1989) をもとに、奈良時代における 1斤が銀器からでは656.67~695.65 gで平均670.91 g、 1両41. 04~43.48gで平均41. 93 g、鏡からでは 1斤649.37~693.1gで平均670.19g、 1両 40.59~43.32 gで平均41. 89 gであると主張した。」(福田、174頁)という。

また、これも福田論文の転載であるが、

「木本氏のリストからは、練金、金、水銀、銅、熟銅、鐵精、(雑)産巖堅鐵、鐵 茎、鐵筋、鏡(類)、釘(類)、滅金、銀、銀薫櫨、鑑銀、白銅、藍花壷、戸坪、綿(類)、絲(類)、 熟麻、布(類)、麻(類)、木綿(類)、紫草、苅安草、干菫、白綿、鹿毛、海藻、滑海藻、白鎮、丹 洗砕、白莫石、黄築、苧、冶葛、桂心、温石、太黄、紫雪、遠志、甘草、穴継容、胡枡、心太、茫 消、畢揆、阿膠、人参、犀角(類)、猪膏、雌黄、厚朴、狼青、白緑、緑青、膠、胡粉、丹(類)、 中緑、紫鎖、嬰麟血、紅花、蘇芳、茜、黄櫨、白沙、石灰、伺沙、朱沙、紫土、赤土、埴、薫陸、 香(類)、煎香、青木香、著薩香、浅香、鑓密、組花、臆密、膜」(福田、173頁)

が計量されていたらしい。

さて、我々の関心は日本国内の東西物流ネットワークにおける度量衡制である。はたして国内の度量衡が定量であったのか不定量であったのか、そして朝鮮半島からの将来品、また中国大陸からの将来品、さらには主に秋田城で主宰された北方からの将来品などはどのように検量されたのだろうか、という疑問から出発する。

ここでは、それらの問題関心を解明することとしたい。

**********************

702年 度量衡を全国に頒布(『続日本紀』同年三月壬申条 )

704年 斗枡を諸国に頒布(伊呂波字類抄)

705年 諸国に斗合枡を頒布(帝王編年記)

707年 斗枡を諸国に頒布(一代要記)

714年 布2丈6寸を段となす(続日本紀)

719年 絹・紙の寸法を長さ6丈、幅1尺9寸と定む(続日本紀)

720年 尺様を諸国に頒つ(続日本紀)

735年 入唐留学生吉備真備が朝廷に測影鉄尺を献ずる(続日本紀)

736年 諸国の調布の長さを2丈8尺、幅1尺9寸と定める(続日本紀)

*******************

<参考資料①>

木下正史

KAKEN — 研究課題をさがす | 古代日本における度量衡制度の起源と展開の研究 (KAKENHI-PROJECT-09610402)

「

| 物指 / 高麗尺と唐尺 / 度地尺と常用尺 / 飛鳥の宮都 / 鋳貨と度量衡制 / 大宝令制 / 律令制中央集権国家 / 高麗尺 / 唐尺 / 大宝令度量衡制 / 大尺・小尺 / 領域支配体制 / 条坊制 / 田積法 / 「斗升両」計量制 | |

| 研究概要 | 1、飛鳥・難波・大津・藤原・平城等の宮都、中央寺院における建築・条坊遺構を中心に、尺度関係資料を収集し分析を行った。その結果、6世紀末に宮殿や寺院の建設等に高麗尺が使用され始め、7世紀には高麗尺使用が中心であったことを明確にする共に、唐尺も7世紀中頃の難波宮、飛鳥稲淵宮殿跡、水落遺跡、山田寺等の建設、墓誌や石碑等の製作に導入されていたことを明確にした。しかし、7世紀中頃までの高麗尺の実長には偏差が大きく、かつ一施設において高麗尺と唐尺の併用も認められ、唐尺にも1尺が約30、4cmの尺と、約29、3cmの尺の二種があるなど、統一性の乏しい尺度使用の実態を明らかにした。天智・天武天皇時代に至り1尺が約29、4cmの唐尺とその1、2倍の高麗尺との度地尺、常用尺としての使用が顕著になり、尺度制の統一が進展する。孝徳〜明天皇時代と天智・天武時代とに度量衡制上の画期があったことは明らかである。大宝令による度量衡制整備・統一は唐制を導入し明文化したものだが、7世紀後半の宮都においてそれがすでに実体化されていたことを明らかにしたのは大きな成果である。また、和同開珎・富本銭について度量衡的調査、分析を行った結果、日本における鋳貨制度は中国のそれを忠実に採用したものであり、これは天智・天武天皇時代における度量衡の統一と相関することを明らかにした。7世紀後半は律令制的中央集権支配体制が大きく展開する時期であり、尺度統一の進展もこうした政治改革・情勢と相関するものである。 |

|---|

<参考資料②>

企画展示室2

古代の度量衡(どりょうこう)

令和5年9月12日(火)~ 11月5日(日)

(元岡・桑原遺跡群出土)

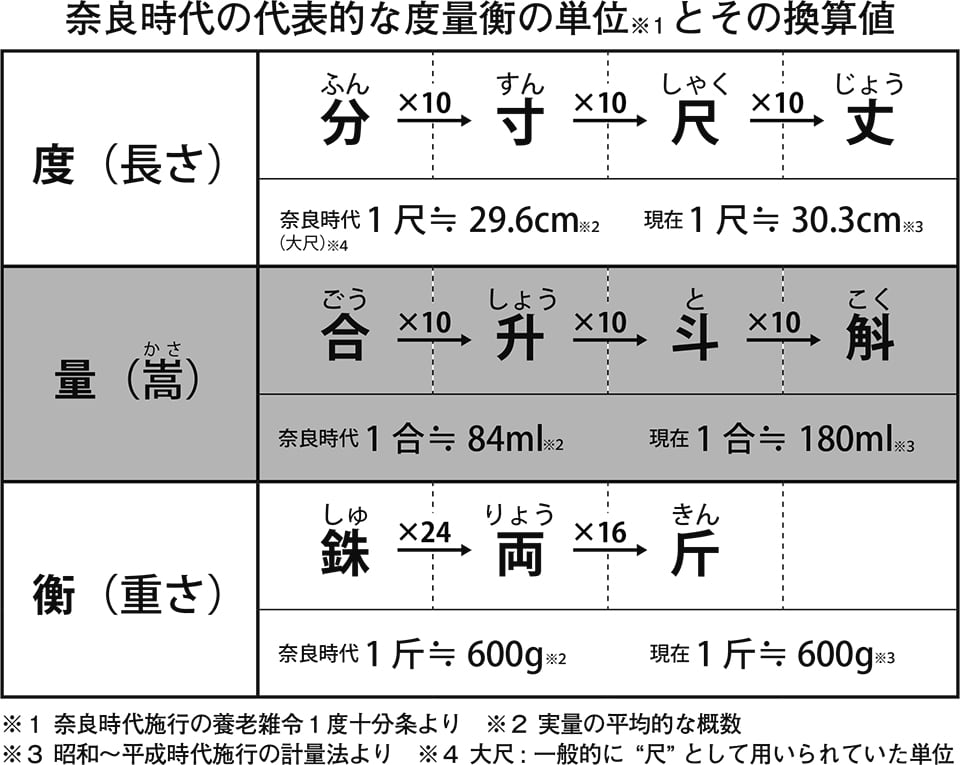

度量衡(どりょうこう)の「度」は長さ、「量」は嵩(かさ)、「衡」は重さを意味します。度量、度量権衡(けんこう)などともいい、古代からつかわれる、計量に関する制度や慣習を指す用語です。

本展では、奈良時代・平安時代を中心とした度量衡の制度、その単位や計量器を紹介します。現在の尺度と古代の尺度ではどれほどの違いがあるのでしょうか。

度量衡を定めて管理する

日本の度量衡制度の源流は中国にあります。紀元前221年、中国ではじめての統一王朝を打ち立てた秦(しん)の始皇帝(しこうてい)は、諸国を征服したその年、「法度(ほうど)・衡石(こうせき)・丈尺(じょうしゃく)を一(いつ)」にしました(『史記(しき)』秦始皇本紀第六)。それまで国ごとに異なっていた枡(ます)(法度)・秤(はかり)(衡石)・物指(丈尺)、つまり度量衡を統一したのです。計量器を定めることは、中央集権政策のひとつに位置づけられるものでした。

日本では、大宝(たいほう)2(702)年に「始めて度量を天下の諸国に頒(わか)つ」とした記録が残ります(『続日本紀(しょくにほんぎ)』同年三月壬申条)。全国に計量器の様(ためし)(見本)が頒布されたのでしょう。度量衡のそれぞれの単位が定められた古代の法典、大宝律令が完成した翌年のことでした。

律令制下において度量衡を統括したのは大蔵省(おおくらしょう)です。諸国から税として物品が納入され、その管理を担う大蔵省の仕事には「権衡、度量」が挙げられています(養老職員令(ようろうしきいんりょう)33大蔵省条)。ほかにも、都の市場を管理する東西市司(いちのつかさ)、それを監督する左右京職(きょうしき)、また活発な経済活動が行われていた難波(なにわ)を監督する摂津職(せっつしき)といった官司(役所)が度量衡を管理しました。税を管理する場だけでなく、物品を取り引きする場においても、計量を掌つかさどる役人が置かれていたことがわかります。

度量衡を管理する官司には、銅で作った計量器の様(ためし)を配置するよう決められていました。また、年に一度、官私の計量器の検定が行われ、規準に達したもののみ、印が押され、使うことが許される制度でした。しかし、検定印が押された古代の計量器の出土事例はまだありません。このことから、制度として定めても実態はそうではなかったとも考えられます。

延暦(えんりゃく)17(798)年の勅では、諸国の役人が計量器を不正して税を多く取っているとし、大蔵省での計量の検定を徹底するよう命じています(『類聚国史(るいじゅうこくし)』巻八〇)。また、数値や目盛りが記された出土資料や伝世資料などをもとに、当時の実量は算出されていますが、その数値は一定ではなく、これまでに様々な概略値が出されています。

「度」長さをはかる

古代では、一つの単位に複数の分量が定義されることがありました。長さの単位のひとつ、尺には通常の尺の1.2倍とされた大尺があります。土地などの大きいものに限定して用いるよう律令には定められていましたが、天平(てんぴょう)年間(729―749)頃には、長さは大尺を用いることが一般的になっていたようです。

宝亀(ほうき)元(770)年、称徳(しょうとく)天皇の発願で高さ四寸五分、台の径三寸五分の木製の小塔が百万基作られました(『続日本紀』同年四月戊午条)。奈良の法隆寺に現存する小塔の法量をはかると、その平均はそれぞれ約13.2㎝、10.4㎝と大尺の換算値に近く、小さな物に対しても大尺が使用されていたことがわかります。

全国で似たような長さで出土するものが郡符木簡(ぐんぷもっかん)です。国の一つ下の行政単位、郡の役人が出す文書が書かれた木の札は、二尺(約60㎝)程度と通常の文書木簡の倍の大きさで各地から出土します。福岡市内でも元岡(もとおか)・桑原(くわばら)遺跡群(西区)から郡符木簡と思われる長さ50㎝超の木簡が出土しています。

「量」容量をはかる

古代につかわれた合(ごう)・升(しょう)といった単位は、米や酒をはかる単位として今でもなじみ深い尺度です。しかし、古代のその実量は現在の半分にも届きません。特に米などを計量する枡は、徴税の代表的な道具として、時々の徴税者が徴収する量を増やすために大きくする傾向にあったともみられています。

(手前:元岡・桑原遺跡群出土、奥:那珂遺跡群出土)

奈良時代前期の遺構からは、現代のコップの形に似た須恵器が出土します。奈良の平城京跡などでは、コップ形須恵器の底面に「四合」など容量を示す墨書があることから、奈良時代に枡として使われたと考えられています。福岡市内では約700mlが入るコップ形須恵器、またその7倍程度の容量の大型の同形須恵器が見つかっています(図2)。

「権衡」重さをはかる

度量衡に関係する出土資料のうち、多くを占めるものが秤(はかり)の錘(おもり)です。秤は大きく天秤(てんびん)と棹秤(さおばかり)の二種類がありました。いずれも計量したい物と錘を釣り合わせることで重さを知ることができます。複数の決まった重さの錘を増減させてその重さではかる秤が天秤、棹に懸けた一つの錘の位置を調整し、棹に記された目盛りではかる秤が棹秤(図3)です。

古代法典の注釈書『令(りょう)の集解(しゅうげ)』によると、大蔵省が掌(つかさど)る「権衡(けんこう)」のうち、権とは懸錘(けんすい)で、衡とは横木のことだと説いています。古代の衡は出土事例がなく、断定はできませんが、吊り下げられる形状の錘(図1)が多く出土することを考えると、奈良・平安時代では棹秤が普及し使われていたのでしょう。

変わる尺度

物の尺度というのは長さや嵩、重さだけではありません。時間や温度、電流など、計量の対象は時代を経ると拡がっていきます。近代になると世界的な標準が意識され、日本では制度上でも「度量衡」に代わって「計量」という単語がつかわれるようになっています。一方で「一寸(いっすん・ちょっと)」など、古代からつかわれる単位は今も身近に残ります。

奈良時代に編纂された『万葉集(まんようしゅう)』には尺度を詠み込んだ歌があります。 …魂(たま)合(あ)はば 君(きみ)来(き)ますやと 我(わ)が嘆(なげ)く 八尺(やさか)の嘆き…(巻一三ー三二七六)

会えない人を想う嘆きの溜息が数量で具体的に示されています。古代の人に心をあわせてその嘆きの深さを実感できるでしょうか。長く日本の暮らしと共にあった尺度は、昔の人びとと感覚を共有する道具にもなります。

(佐藤祐花)展示資料

上段は順に名称/(原資料の成立年代/)作製年代/所蔵を示す。

下段は全て福岡市埋蔵文化財センター所蔵。順に名称/時代/出土遺跡名を示す。 ※は国指定重要文化財。

- 史記評林/中国・明代/寛永一三年/寄託・木下禾大資料

- 続日本紀/延暦一七年/明治一六年/館蔵・中山冴子資料

- 令集解/九世紀/天保四年写/館蔵・山崎家資料(青柳種信関係資料)

- 「新器検」印入り五合枡/近代/館蔵・岡田一資料

- 日本後紀/承和七年/明治一六年/館蔵・中山冴子資料

- 百万塔/宝亀元年/明治時代/加藤利枝資料

- 物指/昭和時代/製作地・福岡/館蔵・藤村元昭資料

- 一升枡・五合枡/近代/製作地・熊本/館蔵

- 頭書増補 訓蒙図彙/寛政元年/館蔵・河野司資料

- 皿秤/近代/使用地・福岡市西区西浦/館蔵

- 携帯用棹秤/近代/使用地・福岡市西区西浦/館蔵

- 石製錘/江戸時代/館蔵

- 陶製分銅/昭和時代/使用地・福岡市博多区千代/館蔵

- 真鍮製分銅/近代/館蔵・南区民俗文化財保存会資料

- 日本書紀/養老四年/寛文九年版/館蔵

- 万葉和歌集/奈良時代/文化二年/寄託・木下禾大資料

石製権/奈良時代/井相田C1次、滑石製権/奈良・平安時代/海の中道3次、滑石製権/平安・鎌倉時代/曰佐3次、滑石製権/平安時代ヵ/下月隈C2次、砂岩製権/奈良・平安時代/高畑17次、石製権/奈良・平安時代/多々良込田1次、瓦質権ヵ・鉛製権/奈良・平安時代/多々良込田6次、滑石製権/飛鳥・奈良時代/那珂20次、須恵器 鉢/奈良時代/那珂7次、須恵質権・滑石製権/飛鳥・奈良時代/仲島2次、滑石製権/平安時代/博多149次※、銅製権/平安~鎌倉時代/博多156次、滑石製権/平安~室町時代ヵ/博多172次、滑石製風鐸形権/平安時代末/博多183次※、銅製権/鎌倉・室町時代/博多35次※、滑石製権/平安時代/博多42次、砂岩製権/平安時代/博多85次、銅製天秤皿/鎌倉・室町時代ヵ/博多呉服町工区、銅製権/平安~室町時代ヵ/博多築港線1次、滑石製権・瓦質権/平安時代ヵ/箱崎10次、銅製権/平安時代/箱崎47次、滑石製権/平安時代/箱崎59次、石製権ヵ/古墳時代ヵ/比恵55次、粘板岩製権/奈良時代/東入部7次、木簡「魚鮨廿九斤」/奈良時代/鴻臚館跡6次、須恵器 鉢/奈良・平安時代/三宅廃寺1次、銅製権/奈良時代/元岡・桑原20次、須恵器 枡/奈良・平安時代/元岡・桑原31次、木簡「…里長…」/奈良・平安時代/元岡・桑原7次、滑石製権/平安時代ヵ/吉塚3次、石製権/奈良時代/吉塚祝町1次、石製権/奈良・平安時代/立花寺2次、木簡「荒権下米…」/奈良・平安時代/高畑8次

*****************

<資料③>

701年、大宝令で定めた長さは小尺と呼ばれ、唐の国から持ち込まれたものでした。これとは別に、大尺という土地の測量に用いた単位も定められました。これは小尺の1・2倍で、高麗(こま)尺とも呼ばれました。翌年には標準となる定規が全国に配られました。

藤原京や平城京からは、当時のものさしが出土しています。その中で最も精巧なのが写真の平城宮から出土したものです。これによって、小尺の長さは29・6センチ前後だったと分かります。

1寸ごとに大きく区切り、その2分の1でさらに区切り、最も細かい目盛りは1寸の10分の1(1分)です。そして5寸のところには小さな円を描いて分かりやすくしています。これは寸とセンチの違いがありますが、今も文房具屋さんで売られている30センチの竹のものさしと同じです。千年以上続くそのデザインに驚かされます。

もともと中国では、尺は手を開いた親指と中指までの長さ、寸は親指の幅でした。それが徐々に延びて日本に伝わり、昭和に廃止される頃に尺は30・3センチになりました。皆さんご存じ昔話の一寸法師、打ち出の小槌(こづち)が無くても少しずつ背が伸びていたのでした。

平城宮跡から出土した古代のものさし

(奈良文化財研究所主任研究員 黒坂貴裕)

(読売新聞2014年2月2日掲載)

+++++++++++++++++++

『亀山市史』

度量衡(どりょうこう)換算表

![]() 度(長さ・里程)

度(長さ・里程)

1丈(じょう)=10尺(しゃく)=100寸(すん)=1,000分(ぶ)=10,000厘(りん)、

1丈10尺、1尺10寸、1寸10分、1分10厘

1里(り)=36町(ちょう)=2,160間(けん)=12,960尺、

1町=60間、1間6尺

| 長 さ | 1寸 | 3.030303㎝(約3㎝) | 1㎝=3分3厘 1m=3尺3寸 1㎞=550間 (9町10間) |

| 1尺 | 0.3030303m(約30㎝) | ||

| 1丈 | 3.030303m(約3m) | ||

| 里 程 | 1間 | 1.8181818m(約1.8m) | |

| 1町 | 0.1090909㎞(約100m) | ||

| 1里 | 3.9272727㎞(約4㎞) |

![]() 量(容量・体積)

量(容量・体積)

1石(こく)=10斗(と)=100升(しょう)=1,000合(ごう)=10,000勺=100,000才=1,000,000弗、

1斗=10升、1升=10合、1合=10勺、1勺=10才、1才=10弗

| 1合 | 0.18039L(約0.18L) | 1L=0.55435升(約5合) |

| 1升 | 1.8039L(約1.8L) | |

| 1斗 | 18.039L(約18L) | |

| 1石 | 0.18093KL(約0.18KL) | |

| 米俵2俵半(1俵約60㎞)) |

![]() 衡(重さ)

衡(重さ)

1貫(かん)=1,000匁(もんめ)=10,000分(ぶ)=100,000厘(りん)、

1匁=10分、1分=10厘

1斤(きん)=16両(りょう)=64分(ぶ)=384銖(しゅ)

1両=4分、1分=6銖

| 1貫 | 3.75㎏ | 1g=0.26667匁 1㎏=0.26667貫 (1.66667斤) 1t=266.667貫 (1666.67斤) |

| 1匁 | 3.75g | |

| 1斤 (160匁) | 600g | |

| 1両 | 38.5g | |

| 1分 | 9.2g | |

| 1銖 | 1.6g |

面積

1町(ちょう)=10反〈段〉(たん)=100畝(せ)=3,000歩(ぶ)=3,000坪(つぼ)

1反=10畝=300坪、1畝=30歩(坪)

| 1歩(坪) | 3.30579㎡(約3.3㎡) | 1町歩=99.174r 1畝歩=0.99r |

| 1畝 | 99.1736㎡(約99㎡) | |

| 1反(段) | 991.736㎡ | |

| 1町 | 9917.36㎡ |

| 金の単位:両・歩(分)・朱 |

| 銀の単位:貫・匁・分・厘・毛 |

| 銭の単位:貫・文 |

金 1両(りょう)=4歩(ぶ)=16朱(しゅ)=銀50匁=銭4貫文、

1歩(分)=4朱

銀1貫=1,000匁

銭1貫=1,000匁

0 件のコメント:

コメントを投稿