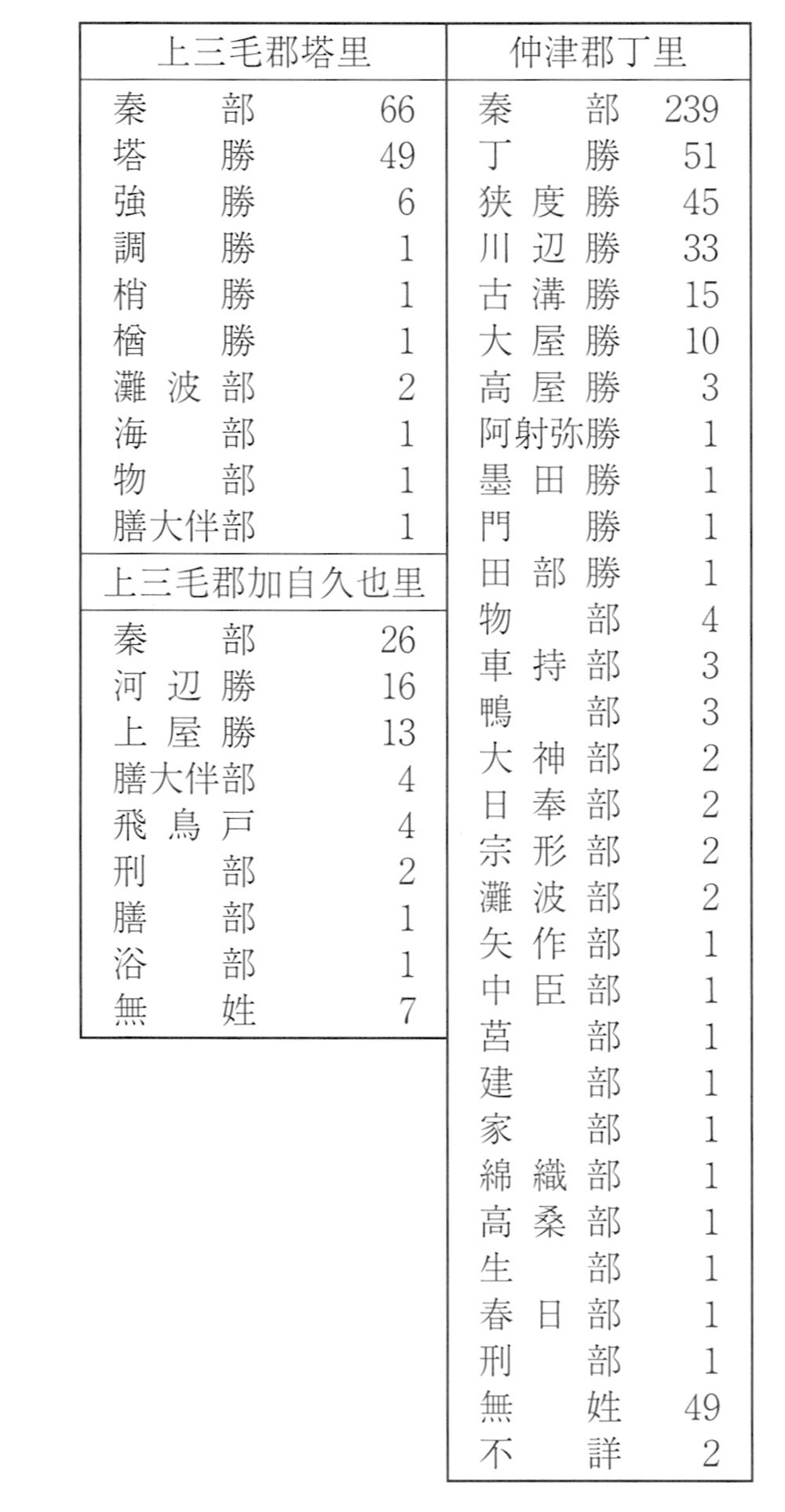

豊前国仲津郡丁里大宝二年戸籍断簡 紙背検受疏目録断簡には、「秦部」が全体の約49%を占める。

重要文化財|豊前国仲津郡丁里大宝二年戸籍断簡|奈良国立博物館

( 大宝二年における豊前国仲津郡丁里(現在の福岡県行橋市、みやこ町付近)の戸籍の一部。現存最古の年紀を持つ戸籍で、同年の戸籍は、本品を含む豊前国のもののほか、筑前(ちくぜん)国や美濃(みの)国のものなどが正倉院等に伝存する。各戸の記載は、戸主を筆頭に置き、血縁関係の近い順に戸口(戸の構成員)を一行に一名ずつ記す。全面にわたり、文字のある部分には朱印「豊前国印」が捺される(一部を除く)。紙背(しはい)には戸籍とは関係のない文書が記されているが、これは戸籍の保管期限である三十年を過ぎた後、写経所(しゃきょうしょ)で事務帳簿に使用された際のものである。)

参考情報

「仲津郡丁里(ちょうり)は現在の京都郡の一部に、上三毛郡加目久也里(かめくやり)は現在の豊前市の大村・八屋付近に、上三毛郡塔里(とうり)は築上郡大平村唐原(とうばる)付近に比定」

「大宝二年豊前国戸籍断簡」に見る氏姓

新羅系の秦氏に従属した集団の秦部は、秦氏のもとで様々な職業に従事したろう。豊前国から大宰府経由で平城京に貢納された絹綿織物の職能集団として秦部を想定しておいても大過ないだろう。しかしむしろ鉄器生産だけでな く、農耕地・水路などの新たな開発、須恵器生産、木工製品生産、 馬飼育など多様な職能集団を形成していたと考える。

******************

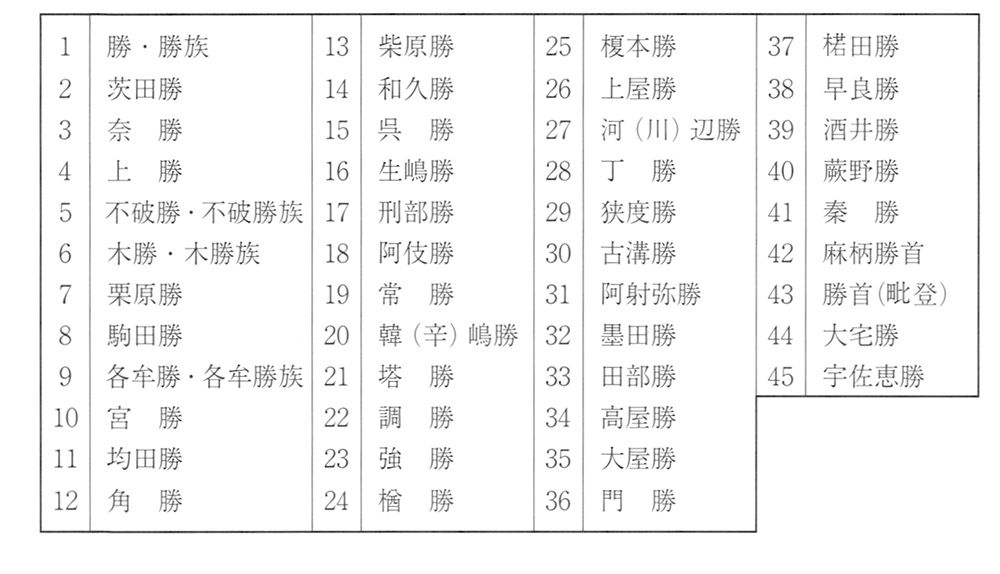

秦部と同様に勝の姓を持つ者が大多数を占める。勝姓者の氏族名を表示すると次の通りになる。

「勝」は秦氏や秦氏と結び付く渡来系氏族に与えられたカバネである。そこで勝姓者は秦氏の支配下集団を領率する在地的有力者であったと考えられないだろうか。

とすれば、豊前国仲津郡丁里大宝二年戸籍断簡に認められる渡来系氏族の割合は約74%に達する。

ちなみに、仲津郡丁里であれば、約95%が秦部と勝の姓を持つ。

かれら朝鮮半島に由来する渡来系氏族は「平底の鉢や縄蓆文、そして有溝把手、鳥足文タタキ」などを保持し、L字形カマドを取

り付けたオンドル住居に居住していたと考えてよいだろうか。例えば、時代は少し遡るけれども、池ノ口遺跡(築上郡新吉富村垂水字池ノ口)で発掘された5世紀前半代の竪穴住居跡約30軒の中の3軒からオンドル遺構が見つかっていることは、小石原泉遺跡のそれと共に、そのエビデンスの一つに数えられよう。

ちなみに岸本一宏氏によると、

‘「オンドル状遺構は、4世紀の初頭までには日本で認められるようになり、8世紀まで存在するのであるが、

通常の竈に比べて極めて限られており、全国でも40遺跡程度(松室 1996)にとどまる。それによれば、オ

ンドル状遺構の分布は北部九州と近畿地方に多く、北部九州では福岡県、近畿地方では京都府・滋賀県が特

に多い。近畿地方では滋賀県西ノ辻遺跡で4世紀後半に出現し、滋賀県大塚遺跡、京都府今林遺跡、大阪府

小阪遺跡、滋賀県岩畑遺跡、和歌山県田屋遺跡などで5世紀代のものが確認されている。また、京都府綾部

市の青野・綾中遺跡群では6世紀末~8世紀前半にかけて30棟以上が確認されており、青野型住居(中村

1982)と呼称されている」(「伊勢貝遺跡」(兵庫県埋蔵文化財調査報告 第

430

冊、2012年3月、54頁)

参考文献

松室孝樹 1996「竪穴住居に設置されるL字形カマドについて」『韓式土器研究』Ⅵ 韓式土器研究会

0 件のコメント:

コメントを投稿