漆紙文書に関する手控え

平川南氏の名著『漆紙文書の研究』(吉川弘文館、1989年刊、512頁)に詳しい。

今は、平川氏の研究以降の研究調査の「落穂拾い」にすぐない。

なお、漆紙文書に記載された『論語』『古文孝経氏伝』などに関すしては、石川泰成氏の好論に詳しい。

『九州産業大学国際文化部紀要』56号、87-115頁、2013年

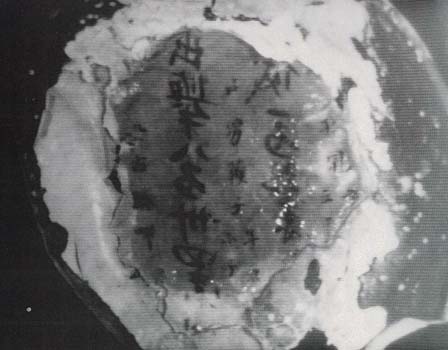

*山形県米沢市ーー米沢市中田町字大浦にある大浦遺跡(置賜郡の郡衙跡)⇒延暦23年(804)の具注暦

発見された漆紙文書(うるしがみもんじょ)

漆紙文書とは漆容器の蓋に利用された紙が、漆が付いたために、土中でも腐食しないで残ったもので、大変珍しいものです。この漆紙を赤外線カメラで調べたところ、日付と干支、節気(立春・大寒など)、吉凶(その日にすべきこと避けること)などが書かれた暦でした。結婚・種蒔・爪を切る日・体を洗う日など具体的に記され、その日付と内容から、延暦23年(804)の具注暦(ぐちゅうれき)と判りました。

当時の暦は、中央の役所(陰陽寮=おんみょうりょう)で作成され、諸国の役人が出向いて書き写し、地方の役所に備えれたものです。大浦の具注暦は、書き写す際に一行(一日分)抜かして写した、珍しい、杜撰な暦であることも判りました。

この暦が不用となり、漆職人(郡衙の建物や調度品などに漆を塗る)に払い下げられ、漆容器の蓋紙に再利用され、約1200年後の現在に残ったのです。県内では初めての貴重な発見で、平成4年に漆紙文書は市指定文化財となりました。

*大宰府 観世音寺ーー宝亀11年(780)具中歴

*t東京都所沢市東の上遺跡(所沢市久米)

表面には具注暦と呼ばれる奈良時代の暦の一部が記されており、「大小歳對」「加冠吉」などの文字を読み取ることができます。反故となった暦の裏面に馬の戯画が描かれ、さらに漆入れの器の蓋に転用されました

東の上遺跡は、狭山丘陵を南に望む柳瀬川左岸の武蔵野台地縁辺に立地し、面積は約30万平方メートルを擁します。これまでの発掘調査によって、縄文時代から中世・近世にかけて各時代の遺構が検出されていますが、とりわけ奈良・平安時代には大規模な集落が営まれており、入間地区でも屈指と言われています。

特に南陵中学校の校庭から検出された幅約12メートルの道路跡は、古代国家の幹線道路「東山道武蔵路」として埼玉県内で初めて確認されました。また、墨書土器や漆紙文書、炭化した大量の米、帯金具や馬具などを出土していることから、役所の働きをする集落であったと推測されます。

| 所沢市教育委員会他 2011 『所沢市埋蔵文化財調査報告書53:東の上遺跡』埼玉県所沢市教育委員会 |

| 所沢市教育委員会他 2011 『東の上遺跡』所沢市埋蔵文化財調査報告書53 |

*多賀城ーー本資料は陸奥国の戸籍に関する漆紙文書3点で、年代は奈良時代(8世紀)です。いずれも山王遺跡から出土しました。内容はそれぞれ戸口損益帳(ここうそんえきちょう)、計帳(けいちょう)、計帳様文書と判明しました。陸奥国の戸籍関係資料は、正倉院に伝わる和銅(わどう)元年(708)の戸口損益帳断簡が2点あるのみで、本資料は断片ながら貴重な戸籍関係資料です

山王遺跡調査報告書に詳しい。

多賀城市文化財調査報告書 第39集、平成7年

多賀城市の文化財/陸奥国戸籍関係漆紙文書(むつのくにこせきかんけいうるしがみもんじょ)

陸奥国戸籍関係漆紙文書(むつのくにこせきかんけいうるしがみもんじょ)

1号文書

1号文書

3号文書

3号文書

4号文書

4号文書

漆紙文書は、漆の乾燥を防ぐため、ふた紙として再利用された反故(ほご)の文書が、漆に保護されることで腐らずに残ったものです。全国で初めて多賀城跡から発見されました。本資料は陸奥国の戸籍に関する漆紙文書3点で、年代は奈良時代(8世紀)です。いずれも山王遺跡から出土しました。内容はそれぞれ戸口損益帳(ここうそんえきちょう)、計帳(けいちょう)、計帳様文書と判明しました。陸奥国の戸籍関係資料は、正倉院に伝わる和銅(わどう)元年(708)の戸口損益帳断簡が2点あるのみで、本資料は断片ながら貴重な戸籍関係資料です。

*出雲国出雲国府跡(松江市大草町)ーー漆紙文書の 出雲国府跡出土の漆紙文書(死亡帳の一部) 赤外線を使った調査状況 うち 2 点は帳簿形式の文書で「延暦三年」という 年号や人名と思われる「未麻呂」、年齢を示す「年六十一」等の文字が書かれているこ とが判明しました。その他の1点は判読できる文字が少ないものでしたが、文字の大き さやその間隔から書状であると推定されています。 また、帳簿形式の2点の漆紙文書は延暦三(784)年ごろの「死亡人帳」であると考 えられています。「死亡人帳」とは一年間に死亡した人名のリストであり、出土したも のは出雲国内の各郡で作成された死亡人帳をまとめて統合したものだと指摘されてい ます。この漆紙文書の発見は出雲国府で行われていた文書事務を具体的に示す貴重な発 見となりました。

*府中市ーー奈良時代の天平勝宝九年(757)の紙に書かれた暦の一部が、市内の武蔵台遺跡で出土しています。紙に漆が浸み込んだために腐らずに残った、漆紙文書(うるしがみもんじょ)と呼ばれるものです。武蔵台遺跡は府中市の北端にあり、武蔵国分寺の造営や維持・運営に密接にかかわった集落で、一緒に出土した土器の年代や、国分寺の造営事業の完了年代を推測するうえでとても貴重なものです

*奈良文化財研究所史料第69冊「平城京漆紙文書(一)」(Lacquer-Permeated Documents From The Nara Capital SiteⅠ)を電子公開しました。 本文をPDFで閲覧いただけます。

https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/63353

*茨城県石岡市ーー常陸国衙工房跡とされる鹿の子遺跡

内容的には、田籍関係文書(田の耕作者や位置が記載されている文書)、兵士関係文書(兵士が戦争に持っていくべき武器が記載されている文書)、戸籍・計帳関係文書(土地・人民支配の基本台帳)など重要な文書

*秋田県大仙市払田柵遺跡

ここで紹介する漆紙文書は、西門東側地区の鍛冶工房から出土しました。平安時代には、紙は貴重品ですから、徹底 ふたがみ 的に再利用しました。現代でもコピー用紙の裏を使うように、裏表を使い、最後は漆容器の蓋紙となったのです。 で わのくにおきたまぐん みやぎ ごう ほ ちょう まる こ べ まるかつ 表面は、正式な文書の断片です。書かれている内容は、出羽国置賜郡宮城郷(現山形県)の保長である丸子部圓勝 み ぶ べ ますなり さんが、集落を代表して16人分の種まき用の稲束を役所に請求したものです。その内訳として、壬生部益成さんの家が 2人分、□部子□…と続いたようです。 裏面はメモ書きで、「□(下カ)給陸拾伍斛」と書かれており、お米を65石(約3,900kg)支給したというものです。 お米は、今も昔も私たちの生活に欠かすことが出来ません。この文書にも、生活や仕事に密着したやりとりが記録さ ちょう ぼ れていました。このような帳簿類は国が管理していました。不要となって放出された後、どのような経緯で払田柵にもた らされたのでしょうか。

⇒65石(約3,900kg)分の種まき用稲束は多すぎないだろうか。

*神奈川県茅ケ崎市下寺尾官衙遺跡群

下寺尾出土の「漆紙文書」には、古代のお坊さんが関わっていた可能性が高いと言えるでしょう

学芸員のイチ推し! -連載 Vol.33-博物館で特別展!県下初出土「漆紙文書」も出品 | 茅ヶ崎・寒川 | タウンニュース

*秋田県秋田城遺跡

宝亀9年(778年)の具注歴

三上喜孝 2024「 第39号漆紙文書(111次調査)」 『 秋田城跡Ⅲ -焼山地区-』 https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/article/122820

*府中市の武蔵台遺跡(武蔵台2丁目)

天平宝字岩塩の具注歴

東京)奈良時代のカレンダー「漆紙文書」、都の文化財に2014年2月15日03時00分朝日

0 件のコメント:

コメントを投稿