現在の関東地方は、東海道(相模・安房・上総・下総・常陸)と東山道(上野・武蔵・下野)にわかれていた。

令制の武蔵国は東山道に属し、「北部の荒川とその支流の入間川、南部の多摩川と、大きな河川の流域を占め、関東平野の南部と、西部の山岳地帯とを含む領域」、つまり現在の東京都と埼玉県一帯が武蔵国であったとイメージすると理解は早いだろう。

卑見によれば、今、その地域割りが誰の手で、なぜ、いつ、どのように決定されたかは不明である。例えば、境界を北部の荒川と南部の多摩川とに定め、その内部を武蔵国と地割をすればよいのに、そうでないのはなぜか。

誰が、いつ、まず関東の地域割り原案を作成し、それを中央政府のどこで審議し、どのような経路で上申され、最終決定に至ったのかを考えたい。

これまでの諸研究を総合すれば、天武朝に武蔵国が成立したらしい。

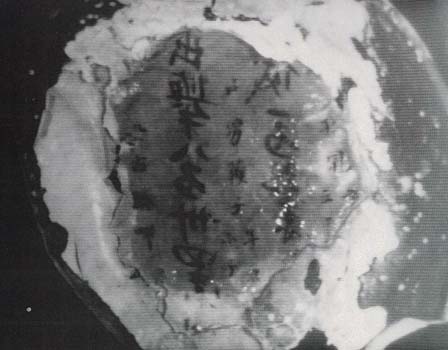

武蔵国の史料上の確実な初見は、藤原宮跡出土の木簡に「无(無)耶志国」と記した資料である

(1)□〔无ヵ〕耶志人□

(2)耶志国□□〔十一ヵ〕□

(3)无耶志国薬桔梗卅斤

(4)无耶志国薬烏

(5)无耶志国仲評中里布奈大贄一斗五升

武蔵国の史料上の確実な初見は、藤原宮跡出土の木簡に「无(無)耶志国」である。藤原宮遷都は持統8年(694)であるので、天武朝には武蔵国が成立していたのではないだろうか。

国名が「武蔵」と記されるようになるのは、和銅6年(713)以後のことである。『続日本紀』には、| URL | https://mokkanko.nabunken.go.jp/ja/5AWHHI16000700 | |

|---|---|---|

| 木簡番号 | 2308 | |

| 本文 | □〔无ヵ〕耶志人□ | |

| 寸法(mm) | 縦 | |

| 横 | ||

| 厚さ | ||

| 型式番号 | 091 | |

| 出典 | 飛鳥藤原京2-2308( | |

| 文字説明 | ||

| 形状 | 材の左端は削り取られている。 | |

| 樹種 | ||

| 木取り | ||

| 遺跡名 | 藤原京左京七条一坊西南坪 Fujiwara Capital (Left Capital, Seventh Row, First Ward, Southwest Block) | |

| 所在地 | 奈良県橿原市上飛騨町 | |

| 調査主体 | 奈良文化財研究所飛鳥藤原宮跡発掘調査部 Department of Asuka and Fujiwara Palace Sites Investigations, Nara National Research Institute for Cultural Properties | |

| 発掘次数 | 飛鳥藤原第115次 | |

| 遺構番号 | SX501 | |

| 地区名 | 5AWHHI16 | |

| 内容分類 | ||

| 国郡郷里 | 武蔵国 | |

| 人名 | ||

| 和暦 | ||

| 西暦 | ||

| 遺構の年代観 | 694-710 | |

| 木簡説明 | 材の左端は削り取られている。「无耶志」は武蔵の古い表記。 | |

| DOI | http://doi.org/10.24484/mokkanko.5AWHHI16000700 | |

■研究文献情報

■詳細

| URL | https://mokkanko.nabunken.go.jp/ja/5AWHHI16002919 | |

|---|---|---|

| 木簡番号 | 2309 | |

| 本文 | 无耶志国□□〔十一ヵ〕□ | |

| 寸法(mm) | 縦 | |

| 横 | ||

| 厚さ | ||

| 型式番号 | 091 | |

| 出典 | 飛鳥藤原京2-2309( | |

| 文字説明 | ||

| 形状 | ||

| 樹種 | ||

| 木取り | ||

| 遺跡名 | 藤原京左京七条一坊西南坪 Fujiwara Capital (Left Capital, Seventh Row, First Ward, Southwest Block) | |

| 所在地 | 奈良県橿原市上飛騨町 | |

| 調査主体 | 奈良文化財研究所飛鳥藤原宮跡発掘調査部 Department of Asuka and Fujiwara Palace Sites Investigations, Nara National Research Institute for Cultural Properties | |

| 発掘次数 | 飛鳥藤原第115次 | |

| 遺構番号 | SX501 | |

| 地区名 | 5AWHHI16 | |

| 内容分類 | ||

| 国郡郷里 | 武蔵国 | |

| 人名 | ||

| 和暦 | ||

| 西暦 | ||

| 遺構の年代観 | 694-710 | |

| 木簡説明 | ||

| DOI | http://doi.org/10.24484/mokkanko.5AWHHI16002919 | |

■研究文献情報

■詳細

| URL | https://mokkanko.nabunken.go.jp/ja/6AJLDC64000131 | |

|---|---|---|

| 木簡番号 | 1725 | |

| 本文 | 无耶志国薬桔梗卅斤 | |

| 寸法(mm) | 縦 | 191 |

| 横 | 18 | |

| 厚さ | 3 | |

| 型式番号 | 033 | |

| 出典 | 藤原宮4-1725(荷札集成-73・木研11-34頁-2(8)・ | |

| 文字説明 | ||

| 形状 | 上削り、下削り、左削り、右削り、上端表裏とも面取りする。 | |

| 樹種 | ヒノキ科# | |

| 木取り | 板目 | |

| 遺跡名 | 藤原宮跡西面南門地区 Fujiwara Palace Site (West Side of the South Gate Sector) | |

| 所在地 | 奈良県橿原市四分町 | |

| 調査主体 | 奈良国立文化財研究所飛鳥藤原宮跡発掘調査部 Department of Asuka and Fujiwara Palace Sites Investigations, Nara National Research Institute for Cultural Properties | |

| 発掘次数 | 藤原宮第58-1次 | |

| 遺構番号 | SD1400 | |

| 地区名 | 6AJLDC64 | |

| 内容分類 | 荷札 | |

| 国郡郷里 | 武蔵国〈无耶志国〉 | |

| 人名 | ||

| 和暦 | ||

| 西暦 | ||

| 遺構の年代観 | 694-710 | |

| 木簡説明 | 四周削り。「无耶志国」は、『古事記』にも「無耶志」とみえる武蔵国の古様な国名表記である(天安河之宇気比段)。「桔梗(キキョウ)」は、キキョウ科の多年草キキョウの根に比定される。『本草集注』草木中品、『本草和名』草下・『医心方』に「阿利乃比布岐、乎加止〻岐」、内閣文庫本などの『延喜式』典薬寮に「アリノヒフキクサ」(19内匠寮雑薬条など)、『新撰字鏡』に「阿佐加保、岡止〻支」とみえ、『延喜式』典薬寮に、武蔵など二十四箇国の年料雑薬としてみえる(58武蔵年料雑薬条など)。「无耶志国」の表記は、一七二六にもみえるとともに、国の下に「薬」とあり、早い段階の「国薬」として国を単位とした薬物貢納の姿が窺われる(丸山裕美子「延喜典薬式「諸国年料雑薬制」の成立と『出雲国風土記』」前掲)。 | |

| DOI | http://doi.org/10.24484/mokkanko.6AJLDC64000131 | |

■研究文献情報

当該木簡を取り上げている研究文献一覧を表示します

詳細

| URL | https://mokkanko.nabunken.go.jp/ja/6AJLDC64000102 | |

|---|---|---|

| 木簡番号 | 1726 | |

| 本文 | 无耶志国薬烏 | |

| 寸法(mm) | 縦 | 162 |

| 横 | 17 | |

| 厚さ | 4 | |

| 型式番号 | 032 | |

| 出典 | 藤原宮4-1726( | |

| 文字説明 | ||

| 形状 | 上削り、下削り、左削り、右削り、上端緩やかな圭頭形。 | |

| 樹種 | ヒノキ科# | |

| 木取り | 柾目 | |

| 遺跡名 | 藤原宮跡西面南門地区 Fujiwara Palace Site (West Side of the South Gate Sector) | |

| 所在地 | 奈良県橿原市四分町 | |

| 調査主体 | 奈良国立文化財研究所飛鳥藤原宮跡発掘調査部 Department of Asuka and Fujiwara Palace Sites Investigations, Nara National Research Institute for Cultural Properties | |

| 発掘次数 | 藤原宮第58-1次 | |

| 遺構番号 | SD1400 | |

| 地区名 | 6AJLDC64 | |

| 内容分類 | 荷札 | |

| 国郡郷里 | 武蔵国〈无耶志国〉 | |

| 人名 | ||

| 和暦 | ||

| 西暦 | ||

| 遺構の年代観 | 694-710 | |

| 木簡説明 | 四周削り。「烏」は不詳だが、『延喜式』典薬寮に烏頭がみえ(58武蔵年料雑薬条)、あるいはこれを指すか。「烏頭(ウズ)」は、キンポウゲ科の多年草ウズ(トリカブト)の野生種北烏頭(ホクウズ。和名エゾトリカブト)あるいはその他多種の同属植物の塊根に比定される。『本草集注』草木下品、『本草和名』草下に烏〓(喙の別字)・天雄・附子・側子と共に「已上五種和名於宇」、『医心方』に「於宇」とみえ、『延喜式』典薬寮に、武蔵・近江・下野各国の年料雑薬としてみえる(58武蔵年料雑薬条・63近江年料雑薬条・68下野年料雑薬条)。『唐律疏議』巻十八、賊盗律に毒薬の一つとしてみえ(16以毒薬薬人条)、日本律にも同様にみえる(16毒薬条)。 | |

| DOI | http://doi.org/10.24484/mokkanko.6AJLDC64000102 | |

■研究文献情報

当該木簡を取り上げて

詳細

| URL | https://mokkanko.nabunken.go.jp/ja/MK018039000003 | |

|---|---|---|

| 木簡番号 | 0 | |

| 本文 | 无耶志国仲評中里布奈大贄一斗五升 | |

| 寸法(mm) | 縦 | 248 |

| 横 | (20) | |

| 厚さ | 4 | |

| 型式番号 | 032 | |

| 出典 | 荷札集成-72(木研18-39頁-(3)) | |

| 文字説明 | ||

| 形状 | 上削り、下削り、右削り、左欠(割れ)。 | |

| 樹種 | 檜 | |

| 木取り | 板目 | |

| 遺跡名 | 飛鳥京跡 | |

| 所在地 | 奈良県高市郡明日香村岡 | |

| 調査主体 | 奈良県立橿原考古学研究所 | |

| 発掘次数 | 131 | |

| 遺構番号 | 石組溝SD9205 | |

| 地区名 | MK018039 | |

| 内容分類 | 荷札 | |

| 国郡郷里 | 武蔵国那珂郡那珂郷〈无耶志国仲評中里〉 | |

| 人名 | ||

| 和暦 | ||

| 西暦 | ||

| 遺構の年代観 | ||

| 木簡説明 | ||

| DOI | ||

■研究文献情報

当該木簡を取り上げている研究文献一覧を表示します。

1号文書

1号文書 3号文書

3号文書 4号文書

4号文書