本稿の関心は「肥人」の読みである。「肥+人」の語構成であることは明解である。

「肥人」に関しては、古来から「コマ+ビト・クマ+ヒト・ヒ+ビト・コエ+ヒト・ヒ+ノ+ヒト・ウマ+ヒト」などの多様な読みが発表されてきたが、未だ定説を見ていない。

偶見したのが、

柴田博子著「肥人についての再検討」『国立歴史民俗博物館研究報告』 2022年3月、第232集、221ー246頁

である。労作である。柴田氏は自らの結論を保留しているものの、研究史を辿る上で徹底的な調査を繰り広げている。

拙稿では新しい研究視点を提示するわけではない。小生は柴田氏以上の綿密な調査に取り組む研究環境にない上に、新資料を紹介する能力も持ち合わせていない。

些細な点に過ぎないが、以下の点から拙考を開陳したい。

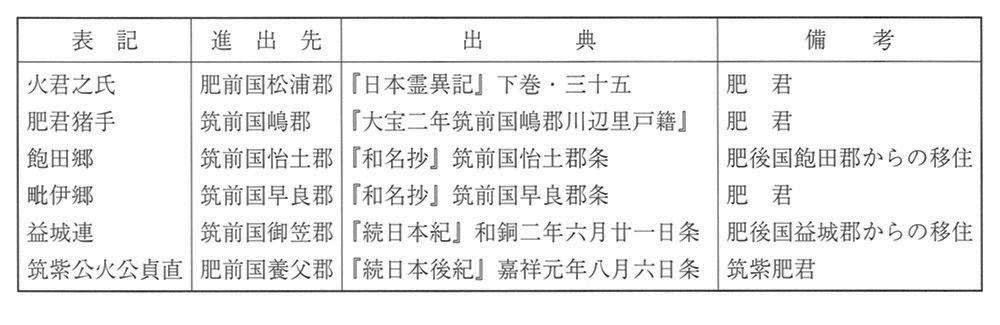

まず、静岡県浜松市の伊場遺跡から出土した木簡に記載された「肥人部牛麻呂」に注目したい(柴田、同書、314頁)。柴田氏の調査にあるように、「肥人」を「クマヒト・ヒビト」などと読み、肥人を九州南部肥国に居住した人間であるとか、あるいは「肥人が海人集団であり、九州西岸や九州南部、あるいは南島など、各地に拠点(居住地)をもっていた」(中村明蔵説、柴田、同書、314頁より引用)とするならば、この静岡県伊場遺跡の「肥人」も同様に考えるべきであろうか。九州南部の人を「肥人」とするならば、なぜ九州南部から静岡県に移住したという仮説を立てるしかない。

ところで視点を換えて、「肥人」を取り上げたい。『令集解』賦役令辺遠国条古記に見る、

「古記云、夷人雑類謂、毛人、肥人、阿麻弥人等類」

である。中央からの辺遠国に「毛人、肥人、阿麻弥人」が存在するという。

(これ以後の記事は、後日)

愚説は「肥人」を「コマ+ヒト」と読む。

*****************

詳細

| URL | https://mokkanko.nabunken.go.jp/ja/MK030199000007 | |

|---|---|---|

| 木簡番号 | 21 | |

| 本文 | ・/○←人/○〈〉椋一□双□/○/□マ衣□〔縫ヵ〕屋∥○/委尓マ足結屋一/肥人マ牛麻呂椋一/委尓マ長椋二/語マ山麻呂椋一∥○/若倭マ小人屋一/若倭マ八百椋一/五十戸造麻久□椋二/宗何マ□□屋一∥○/語マ久支□屋一/同小麻呂椋一屋一/委尓マ干支鞨椋一/委尓マ酒人椋一屋一∥○/○駅評人/○語マ三山椋一/○人/□竹□語マ比古椋一∥○/軽マ軽マ足石椋一屋一/○/加□□〔毛江ヵ〕五十戸人/〈〉男椋一〈〉∥○/蘇可マ虎男椋一屋一/語マ小衣屋一椋一/語マ小君椋一∥○◇・/〈〉□〔屋ヵ〕/□マ□□椋一今□〔作ヵ〕/□□マ□□〔豆ヵ〕女屋一/○□□□∥○/〈〉/間人マ□/□〔石ヵ〕マ龍椋一/同□椋一/宗何マ□□椋一∥○/□□□〔人マヵ〕□□〔椋ヵ〕/同マ□□屋/石マ国□椋/大□〔伴ヵ〕マ足石椋一/敢石マ角椋一∥○/宗可マ□椋一/日下マ□木椋二今作/宗何マ□□椋一/宗□□□□□椋一∥○/□□/神人□□□/□木マ□椋一/□□□□椋□□〔屋ヵ〕∥○/加毛〈〉椋一/○/宗何マ伊□□椋/○/□□□∥○/○□□○□○〈〉/□〔丈ヵ〕/□□□□∥○◇ | |

| 寸法(mm) | 縦 | (1165) |

| 横 | 62 | |

| 厚さ | 10 | |

| 型式番号 | 061 | |

| 出典 | 木研40-107頁-(1)(木簡黎明-(64)・木研30-199頁-(7)・伊場12-9頁-(21)・ | |

| 文字説明 | 表面「語部小君椋一」は削って書き直したもの。 | |

| 形状 | 上欠(折れ)、下削り、左二次的削り、右二次的削り。左右側面に切り込みあり、木簡を編み台に二次的に整形したもの。 | |

| 樹種 | ||

| 木取り | ||

| 遺跡名 | 伊場遺跡 | |

| 所在地 | 静岡県浜松市東伊場・静岡県浜名郡可美村東若林 | |

| 調査主体 | 浜松市教育委員会 | |

| 発掘次数 | 6 | |

| 遺構番号 | 大溝〈OG地点Ⅴ層中位〉 | |

| 地区名 | ||

| 内容分類 | 文書・編み台 | |

| 国郡郷里 | (遠江国敷智郡〈栗原駅〉)・(遠江国敷智郡〈加毛江五十戸〉) | |

| 人名 | □部衣(縫)・委尓部足結・肥人部牛麻呂・委尓部長・語部山麻呂・若倭部小人・若倭部八百・五十戸造麻久・宗何部□□・語部久支□・語部小麻呂・委尓部干支鞨・委尓部酒人・語部三山・語部比古・軽部軽部足石・〈〉男・蘇可部虎男・語部小衣・語部小君・□部□□・□□部□(豆)女・間人部□・(石)部龍・(石)部□・宗何部□□・□(人部)□・□(人)部□□・石部国□・大(伴)部足石・敢石部角・宗可部□・日下部□木・宗何部□□・宗□□□□□・神人・□木部□・加毛〈〉・宗何部伊□□・(丈) | |

| 和暦 | ||

| 西暦 | ||

| 木簡説明 | 「敷智郡屋椋帳」。上端折れ、下端削り、左右両辺二次的削り。編み台に二次的に整形している。左右両辺にはほぼ等間隔に切り込みが入れられる。表面の一段目一行目一文字目は、屋ないし椋の末尾にみえる「一」と理解してきたが、「人」であることが確認された。「駅評人」「加毛江五十戸人」などと同じく、敷智郡内の複数の集団の一つを示すのであろう。また、数カ所の「部」字を異体字の「マ」の字体に改めた。五〇名以上の人々がみえ、これほどの人々が屋ないし椋を所有する点はやや疑問である。数字はクラの数ではなく、番号の可能性を考慮する見方もあるが、「一」と釈読している文字は右下がりで記されており、あるいは、合点の可能性も皆無ではないと思われる。 | |