*天武7年(678) 筑紫国地震

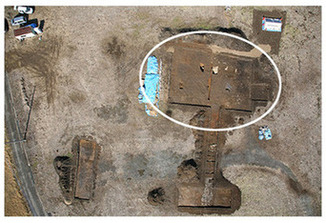

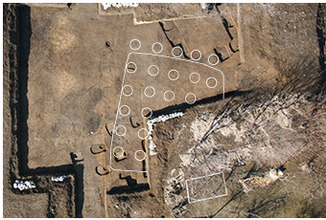

⇒小郡市上岩田遺跡にあった官衙が地震で崩壊したらしく、その後小郡官衙遺跡へと移動した。

*大宝元年8月21日-701年10月1日

⇒『続日本紀』

「参河。遠江。相摸。近江。信濃。越前。佐渡。但馬。伯耆。出雲。備前。安芸。周防。長門。紀伊。讃岐。伊予十七国蝗。大風、壊百姓廬舍、損秋稼」

とあり、中国・四国・近畿・北陸・信越・東海などの各地に被害が報告されているが、なぜか大宰府に関する言及なし。大風であれば、通例、西から東へと暴風雨圏が移動していくが、九州地方を経過した後、急速に発達して、西日本から東日本へと被害を拡大させたか。近畿地方は近江と紀伊のみ名を記し、他地域からの報告を掲載していない。

*慶雲元年(704)12月辛巳条

→「往にし秋」とは、同年8月辛巳(28日)条に「周防国大風、抜樹傷秋稼」と連動する。台風による暴風雨と推測されるので、ルートからして、この8月28日の数日前のことか?

*慶雲3年(706)7月己巳条(7月28日ー706年9月9日)

⇒大風九州諸国穀物・樹木

己巳、大宰府言、所部九國、三嶋、亢旱大風、拔樹損稼、遣使巡省、因免被災尤甚者調役。

「丙子、太政官奏、比日亢旱、田園燋卷、雖久雩祈、未蒙嘉澍。請、遣京畿內淨行僧等祈雨、及罷出市廛、閇塞南門、奏可之。」

とあるように、大宰府においても寺院による祈雨祭などが実施されただろう。

→この文にある「調」とあるのは、不可思議。慶雲3年2月庚寅条に、

*養老2年 (718年)

⇒ 桜島湧出 『桜島池田氏蔵年代記』

夏四月、乙未朔壬寅、大宰府言、日向、大隅、薩摩三國士卒、征討隼賊、頻遭軍役。兼年穀不登、交迫飢寒。謹案故事、兵役以後、時有飢疫。望降天恩、給復三年、許之。

→「年穀不登」の原因は何であっただろうか。新古典文学大系注のように、「蝗害」も想定できるだろうし、旱も想定される。しかし、「交迫飢寒」とあるので、冷害であったと考えらないだろうか。

→冷害には、「幼穂形成期より開花期までの冷温,特 に 穂孕期の冷温によって花粉の発育が不良となり,不 稔を 多発 して減収するもの」と「播種後より出穂までの各時期の冷温によ る生育遅延の総和として出穂が遅延し,た とえ開花受精 が順調に行われても登熟後期に秋冷にあって未登熟米を 多発するか,あ るいは出穂が遅延しなくても登熟期間に 冷温が続いて登熟が遅延し未熟米を多発して減収する」2タイプがあるという。

乙未(12日)勅曰、如聞、比日、大宰府疫死者多、思欲救療疫氣、以濟民命、是以,奉幣彼部神祇,為民禱祈焉。又、府大寺及別國諸寺、讀金剛般若經。仍遣使、賑給疫民、加湯藥。又、其長門以還諸國守、若介、專齋戒、道饗祭祀。

丙午(23日)大宰府言、管內諸國、疫瘡大發、百姓悉臥。今年之間、欲停貢調。許之。

是歳、年頗不稔、自夏至冬、天下患腕豆瘡(俗裳瘡)夭死者多。

→本条は著名な記事であるので、多くの論考がある。その研究史を辿らない。近年の新型コロナ禍と同様な感染症によるパンデミックが発生。

小山 聡子・藤本 誠・細井 浩志 編「日本古代・中世疾病 疾病観論文目録 」『障害史研究』第6号(データ集) 2024年3月 、167-189頁

⇒『続日本紀』延暦7年「是年秋冬、京畿男女年卅已下者、悉発豌豆 瘡、俗曰裳瘡、臥疾者多。其甚者死 」の記事も参照すべし。

⇒『新日本古典文学大系ー続日本紀』第2巻、補12-27(570-572頁)に引用された「太政官符東海東山北陸山陰山陽南海等諸国司 合臥疫之日治身及禁食物等事漆条」や「典薬寮勘申 疱瘡治方薬」は便利

⇒石垣絵美「疱瘡絵の画題と疱瘡除け」『國學院雑誌』巻 118, 号 7, p. 19-43, 発行日 2017-07 國學院大學学術情報リポジトリ に、腕豆瘡(俗裳瘡)に関する最近の研究情報が要領よく整理されている。ただし、石垣氏の主な研究関心は疱瘡絵にある。

⇒日本古代史の観点からは、市大樹氏の「天平の疫病大流行-交通の視点から」『国際交通安全学会誌』46巻2号、2021年、96-104頁(https://doi.org/10.24572/iatssreview.46.2_96)に詳細な解説あり。

⇒本庄総子「日本古代の疫病とマクニール・モデル」『史林』Vol.103、No.1、pp.7-40、2020年も、必読論文。

⇒薩摩国における疱瘡患者者に関しては、別のブログ欄で紹介する。

閏11月、壬午朔、日有蝕之。

己丑、宮內卿-從四位下-高田王,卒。

戊戌、詔、「以災變數見、疫癘不已、大赦天下。自天平7年閏11月17日昧爽以前大辟罪以下、罪無輕重、已發覺、未發覺、已結正、未結正、及犯八虐、常赦所不免、咸赦除之。其私鑄錢、并強盜、竊盜、並不在赦限。但鑄盜之徒、應入死罪、各降一等。高年百歲以上賜穀三石、九十以上穀二石、八十以上穀一石。孝子、順孫、義夫、節婦、表其門閭、終身勿事。鰥寡惸獨、篤疾之徒、不能自存者、所在官司、量加賑恤。」

庚子,更置鑄錢司。

壬寅,天皇臨朝,召諸國朝集使等。中納言-多治比真人-縣守,宣敕曰、朕選卿等,任為國司。奉遵條章,僅有一兩人。而或人以虛事求聲譽,或人背公家向私業。因此,比年,國內弊損,百姓困乏,理不合然。自今以後,勤恪奉法者,褒賞之;懈怠無狀者,貶黜之。宜知斯意,各自努力。

是歲,年頗不稔。自夏至冬、天下患豌豆瘡、俗曰-裳瘡。夭死者多。

→「天下患豌豆瘡、俗曰-裳瘡。」の「瘡」は「加佐」(『和名抄』)。

⇒ 古くは天平時代の742年に大噴火(御鉢)の記録があり、これまで主に御鉢と新燃岳で何度も噴火を繰り返している。1716年に起きた大噴火(新燃岳)では、火砕流が発生し、死者5名、負傷者31名、家屋600軒あまりが焼失した。

御鉢は、かつては「火常峯(ひけふみね)」と呼ばれ、過去の記録によると霧島火山群中もっとも活動的な火口で、規模の大きな噴火も数回起している(内閣府 防災情報のページ、日本の火山 vol.16 霧島山[宮崎県・鹿児島県] | 防災情報)癸亥,大宰管內諸國,疫瘡時行,百姓多死。詔、奉幣於部內諸社,以祈禱焉。又,賑恤貧疫之家,并給湯藥療之。

→「諸社」が不明。

五月,癸亥朔庚戌,肥後國,雷雨、地震。八代、天草、葦北三郡官舍,并田二百九十餘町,民家四百七十餘區,人千五百廿餘口,被水漂沒。山崩二百八十餘所,有壓死人卌餘人。並加賑恤

→この条は、「この日肥後国で雷雨と地震があり、八代・天草・葦北3郡(ほぼ、現在の熊本市の南方)で、官舎、田290余町(約3キロ㎡)民家470余区、人1520余人が水をかぶって流されたり沈んだりした。山崩れが280余所あり、圧死者が40余人生じた」(14頁)と解されるという。

→地震学専門家によると、通説では大規模地震が発生したと説くが、「字義どおりに受け止めて、激しい雷雨によって官舎・田・民家・人の漂没および山崩れが起こり、土砂に埋まって40余人が死んだと解釈するのが妥当ではないかと考えられる」(石橋克彦・原田智也「744年天平肥後地震と869年貞観肥後風水災について」『地震』第70巻第2輯、16頁、2017年)という。大規模風水害が発生したようである。

→『延喜式』(主計) 日向図〈行程上12日、 下6日〉

調、 糸十八絢、 自余輸綿、 布、 薄鰒、 堅魚。

庸、 輸綿、 布、 薄複

中男作物、 斐紙、 麻、 熟麻、 茜、 胡麻子

⇒このリストに、養蚕が見当たらない。なぜか。

→古代の養蚕経営は、天平12年(740)「越前国江沼郡山背郷計帳」参照のこと

→絹織物の規格は 長6 丈×広(幅)1尺9寸(114 平方尺)。規格が重量の糸と綿は,共に量の16両(160 匁=600g)。度量衡は絇と斤,屯と斤が混用。

→絹の貢納国数は天平2年(730) 以後増加し、 宝亀11年(780)で生産地 36か国

*天平勝宝5年秋ー(753年10月13日の報告)

⇒『続日本紀』九月壬寅。「摂津国御津村南風大吹。潮水暴溢。壊損廬舍一百十余区。漂没百姓五百六十余人。並加賑恤。仍追海浜居民、遷置於京中空地」。

丁丑(11日)「免摂津国遭潮諸郡今年田租」(11日、摂津国で高潮に遭い、被害を負った諸郡の己卯(13日)「西海道諸国。秋稼多損。仍免今年田租」

*天平神護2年(766)6月丁亥条(天平神護2年6月5日-766年7月16日)

丁亥,日向、大隅、薩摩三國、大風。桑麻損盡。詔、勿收柵戶調庸。

→,天平宝字4年(760)の正倉院文書(続々修四十五帙五)の「雑物請用帳」によると、絹の生産地が全国に及ぶ。その数は24国.貢納された絹品目別の 国数と総量は、絁が15国・461匹,糸が6国・1,425 絇、綿が 2,147 屯。

→古代桑園については,天平宝字3年(759)「東大寺 越中国諸荘園総券」の射水郡七條塞里四行三の桑田6段280歩参照のこと。

→,天平6 年(734)「尾張正税帳」と天平10年(738)「駿河国正税帳」に、「綾羅錦織生」とある。国衙とともに郡衙でも生産されたらしい。

*宝亀元年(770)正月甲申条(1月21日-770年2月21日)

甲申,大宰管內,大風,壞官舍并百姓廬舍一千卅餘口。賑給被損百姓

⇒

*宝亀6年(775)11月丁酉条ーー11月7日 ・775年12月4日

丁酉,大宰府言:「日向、薩摩兩國,風雨。桑麻損盡。」詔,不問寺神之戶,並免今年調庸。

*延暦7年(788)7月己酉条ー延暦7年3月4日 788年4月14日

己酉,大宰府言、去三月四日戌時、當大隅國贈於郡曾乃峯上、火炎大熾、響如雷動。及亥時、火光稍止、唯見黑烟。然後雨沙、峯下五六里。沙石委積可二尺。其色黑焉。」

⇒⇒ 延暦7年3月4日(788.4.18) 七月巳酉の日、太宰府から報告、「去る三月四日戌の刻、大隅国の曽於郡曽乃峯で火炎が盛んに上がり、響きは雷のようであった。亥の刻におよんで火光はようやく止まり、ただ黒煙だけが見えるようになった。そしてその後、砂が降り、山頂下五・六里は砂石が積もり、二尺にも及んでいるようだ。その色は黒い」。[続日本紀](東京大学地震研究所、噴火 その1 – 東京大学地震研究所)

⇒気象庁の説明 気象庁|霧島山 有史以降の火山活動

霧島山 有史以降の火山活動

大規模な噴火は788年(御鉢)、1235年(御鉢)、1716~1717年(新燃岳)に発生しており、新燃岳と御鉢の活動が主である。

有史以降の火山活動(▲は噴火年を示す)

| 年代 | 現象 | 活動経過・被害状況等 |

|---|---|---|

| ▲742(天平14)年 | 噴火 | 12月24日から4日間。 |

| ▲788(延暦7)年 | 大規模:マグマ噴火 | 4月18日。火砕物降下(片添テフラ)、溶岩流(霧島神宮溶岩)。噴火場所は御鉢。 マグマ噴出量は0.0539 DREkm 3。(VEI3) |

| ▲900年頃←→1100年頃 | 大規模:マグマ噴火 | 火砕物降下(宮杉テフラ)、溶岩流(狭野溶岩)。噴火場所は御鉢。 マグマ噴出量は0.0829 DREkm 3。(VEI3) |

| ▲1112(天永3)年 | 噴火 | 3月9日。神社焼失。 |

| ▲1167(仁安2)年 | 噴火 | 寺院焼失。 |

| ▲1235(文暦元)年 | 大規模:マグマ噴火(準プリニー式噴火) | 1月25日。火砕物降下(高原テフラ)、溶岩流(神宮台溶岩)。噴火場所は御鉢。 マグマ噴出量は0.2599 DREkm 3。(VEI4) |

| ▲1250年頃←→1350年頃 | 中規模:マグマ噴火 | 火砕物降下(高千穂河原テフラ1)。噴火場所は御鉢。 マグマ噴出量は0.0128 DREkm 3。(VEI3) |

| 1278←→1287(弘安元~10)年 | 鳴動 | 弘安年間(1278~1287)鳴動。 |

| ▲1300年頃→1500年頃 | マグマ噴火 | 火砕物降下(えびのB1テフラ)。噴火場所は硫黄山。 |

| 1307(徳治2)年 | 鳴動 | 詳細不明。 |

| ▲1350年頃 | 中規模:マグマ噴火 | 火砕物降下(高千穂河原テフラ2)、溶岩流(高千穂河原溶岩)。噴火場所は御鉢。 マグマ噴出量は0.0034 DREkm 3。(VEI2) |

| ▲1350年頃←→1650年頃 | 中規模:マグマ噴火 | 火砕物降下(高千穂河原テフラ3)。噴火場所は御鉢。 マグマ噴出量は0.0023 DREkm3。(VEI2) |

| ▲1500年頃←→1700年頃 | 中規模:マグマ噴火 | 降下火砕物(えびのB2テフラ),溶岩流(硫黄山溶岩流)。 噴火場所は硫黄山。マグマ噴出量は0.0024 DREkm 3。(VEI2) |

| ▲1554←→1555(天文23~弘治元)年 | 噴火 | 噴火場所は御鉢。 |

| ▲1566(永禄9)年 | 噴火 | 5月6日。噴火場所は御鉢。 |

| 噴火 | 10月31日。噴火場所は御鉢。死者多数。 | |

| ▲1574(天正2)年 | 噴火 | 2月。噴火場所は御鉢。 |

| ▲1576←→78(天正4~6)年 | 噴火 | 噴火場所は御鉢。 |

| ▲1587(天正15)年 | 噴火 | 4月17日。1日に3回噴火。噴火場所は御鉢。 |

| ▲1588(天正16)年 | 噴火、地震 | 3月12日。噴火場所は御鉢。 |

| ▲1598←→1600(慶長3~5)年 | 噴火 | 噴火場所は御鉢。 |

⇒以下は、鹿児島大学井村隆介先生の論文の転載。

「 霧島山は,宮崎・鹿児島の県境,小林カルデラ と加か 久く 藤とう カルデラの南縁に生じた第四紀の複成火 山である。霧島山という名前を持った単独のピー クは存在せず,最高峰韓から 国くに 岳だけ (標高1,700m)を はじめ,天孫降臨の神話の山として知られる高たか 千ち 穂ほの 峰みね など20を超える小規模な火山の集合体を霧島 山,あるいは霧島火山と総称している。そのため, 霧島連山,霧島連峰,霧島山系と呼ばれることも 多い。2011年1月26日に激しい軽石噴火(準プリ ニー式噴火)を起こした新しん 燃もえ 岳だけ はこの火山群のほ ぼ中央に位置する活火山である。 ○霧島山の噴火史 霧島山の活動は約150万年前にはじまり,加久 藤火砕流の噴出(約34万年前)頃を境に,古期と 新期とに分けられる。古期霧島火山の噴出物は, その大部分が新期のものに覆われているため,こ の時期の噴火活動の詳細についてはよくわかって いない。今日みられる霧島山は新期霧島火山の活 動によって完成した。約34万年前から10数万年前 の活動によって,霧島山の北西麓~南西麓にかけ て分布する噴出源不明の溶岩や烏え 帽ぼ 子し 岳だけ ,栗野岳, 湯之谷岳,獅し 子し 戸こ 岳だけ ,矢や 岳だけ などの火山体が形成さ れた。10万年前から3万年前の火山活動では,白 鳥山,えびの岳,龍りゅう 王おう 岳だけ ,二ふた 子ご 石いし ,大おお 浪なみ 池いけ ,夷ひな 守そさほもり 岳だけ ,大おお 幡はた 山やま などの火山体が形成された。3万年前から1万7000年前の活動によって,丸岡山,飯盛 山,甑こしき 岳だけ ,韓国岳,新燃岳,中岳などの小型の成 層火山が次々に形成されたと考えられる。この時 期には,白鳥山新期の溶岩流のほか,六ろっ 観かん 音のん 御み 池いけ のベースサージなど,単成火山的な活動も起こっ ている。最近7000年間の噴火活動は,霧島山の南 東域に集中しており,そこでは古高千穂,高千穂 峰,御お 鉢はち が次々と作られ,多量のテフラが噴出し た。御み 池いけ は,約4600年前に発生したプリニー式噴 火によって生じたマールである。この噴火は知ら れている霧島山の爆発的噴火の中では,最も規模 が大きい。 霧島山には,天平十四年(742年)以降,信憑 性の高いものだけでも10を超える噴火活動が記録 に残されており,死傷者の数や寺社・家屋の焼失, 農作物・家畜の被害などの記録も多く残されてい る。史料に残る噴火のほとんどは御鉢と新燃岳で 起こっていると考えられる。そのうち,御鉢の 788年と1235年の噴火,新燃岳の1716~17年の噴 火は特に規模の大きいものであった。」(「霧島山」国土交通省 202 43 シリーズ日本の活火山 v605 星.indd)

乙未朔、大宰府言、「所部飢民八萬八千餘人。請、加賑恤。」許之。

辛未,大宰府言:「豐後、日向、大隅等國、飢。」又,紀伊國,飢。並賑給之

⇒薩摩国が含まれないのは、なぜか。

+++++++++++++

「第1節 火山活動現象 別府市が擁する鶴見岳・伽藍岳の特徴及び火山活動の諸現象を認識し、これに基づき 火山災害の防災対応を実施するものとする。

鶴見岳・伽藍岳 有史以降の火山活動

有史以降の火山活動(▲は噴火年を示す)

| 年代 | 現象 | 活動経過・被害状況等 |

|---|---|---|

| ▲771(宝亀3)年 | 水蒸気噴火(泥流) | 7月9日。火砕物降下?泥流。噴火場所は伽藍岳。(VEI1) |

| ▲867(貞観9)年 | 水蒸気噴火(泥流) | 2月28日。火砕物降下?泥流。噴火場所は伽藍岳。 鳴動、噴石、黒煙、降灰砂、川魚被害。(VEI1) |

| 1949(昭和24)年 | 噴気 | 2月5日に発見された。鶴見岳山頂の北西約500mの標高1100m付近で面積約30m2の楕円形内の多数の噴気孔から高さ約10mの白色噴気、噴気温度95℃。 |

| 1974~75(昭和49~50)年 | 噴気 | 12月~翌年5月。1949年と同地点で噴気、高さ約100~150m、周囲に小噴石飛散。 |

| 1995(平成7)年 | 泥火山形成 噴気 | 7~11月。伽藍岳で泥火山の形成:伽藍岳の珪石採取場跡で泥火山が形成された。 初めは直径約1mの大きさであった噴気孔が7月末頃から次第に大きくなり、11月中旬頃には土手の高さ約1m、火口の長径約10m、短径約7m、深さ約4mの楕円状の泥火山となった。 |

| 1999(平成11)年 | 地震 | 12月20~21日。鶴見岳山頂の東約3km、深さ5km付近を震源とする地震増加:最大震度3(震度1以上37回)。 |

| 2011(平成23)年 | 地震 | 3月。東北地方太平洋沖地震(2011年3月11日)以降、山体の西側及び東側4~5km付近の地震活動が一時的に増加。 |

| 2022(令和4)年 | 地震増加 | 伽藍岳で7月8日に山体付近の浅い所を震源とする地震が一時的に増加した。噴気や地熱域の状態に特段の変化は認められなかった。 |

日本活火山総覧(第4版)(気象庁編、2013)による。2012年以降は火山活動解説資料(年報)による。

噴火イベントの年代、噴火場所、噴火様式等については、(国研)産業技術総合研究所の活火山データベース(工藤・星住, 2006)を参考に、文献の追記を行った。

なお、噴出物量については、降下火砕物、火砕流、火砕サージ、溶岩流、溶岩ドーム等を加えた重量(単位は「ton」)またはマグマ噴出量(DRE km3)で記載している。また、噴出物量が既知である場合については、産業技術総合研究所作成の活火山データベースから参照し、VEI(火山爆発指数)も付している。詳しくはこちらを参照のこと。

⇒阿蘇山小噴火(8月6日記事),10月3日夜に阿蘇山神霊池の水が湧き上がった異変(12月26日記事)

⇒鶴見岳・伽藍岳の火山活動解説資料(令和3年2月) 福岡管区気象台 地域火山監視・警報センター

日向灘及び南西諸島海溝周辺の 地震活動の長期評価(第二版) 概要資料 令和4年3月25日 (地震調査研究推進本部 事務局)